Yuval Noah Harari, em sua obra Sapiens: Uma Breve História da Humanidade, apresenta o conceito de realidade intersubjetiva como um dos pilares fundamentais da sociedade humana. Segundo Harari, as grandes estruturas que regem nossas vidas – dinheiro, nações, religiões e até mesmo sistemas educacionais – são criações coletivas, sustentadas pela crença compartilhada de milhões de indivíduos. No campo educacional, esse conceito se manifesta na dicotomia entre o ensino personalizado, idealizado como um modelo progressista e adaptável às necessidades individuais dos alunos, e a rígida preparação para vestibulares, que se apoia em um modelo padronizado e massificado de ensino (Harari, 2015).

O ensino personalizado busca atender às especificidades de cada aluno, promovendo uma aprendizagem mais significativa e conectada às suas habilidades e interesses individuais (Santos, 2013). Esse modelo propõe um rompimento com a educação tradicional, baseada na transmissão uniforme de conteúdos. No entanto, quando confrontado com a necessidade de preparação para exames de alta competitividade, como vestibulares e concursos, o ensino personalizado se dissolve diante da imposição de uma realidade intersubjetiva que valoriza padrões uniformes de avaliação e desempenho acadêmico (Medeiros & Medeiros, 2018).

A preparação para vestibulares exige que os estudantes adquiram conhecimentos de forma intensiva e generalizada, alinhando-se a uma matriz curricular fixa e desvinculada das individualidades de cada aluno (Bacchetto, 2003). Esse formato, ao contrário do ensino personalizado, fundamenta-se na crença social de que a meritocracia educacional deve ser mensurada por meio de provas padronizadas, um conceito amplamente aceito e reforçado dentro da realidade intersubjetiva descrita por Harari (Rodrigues, 2023). Dessa forma, o sistema de vestibulares perpetua uma estrutura que molda tanto o comportamento dos estudantes quanto as práticas pedagógicas adotadas pelas instituições de ensino.

Harari argumenta que a realidade intersubjetiva se sustenta enquanto houver uma coletividade que nela acredita. No caso da educação, a crença na superioridade do modelo de vestibulares sobre o ensino personalizado é reforçada por sistemas institucionais e pelo próprio mercado de trabalho, que valoriza diplomas adquiridos por meio desse processo seletivo (Francisco, 2019). Assim, a estrutura tradicional do ensino médio e dos cursinhos preparatórios não apenas prevalece, mas também define os critérios de sucesso acadêmico e profissional.

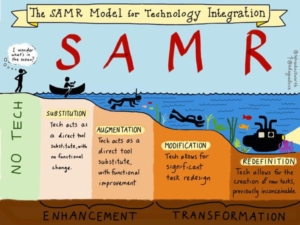

Entretanto, há esforços para romper essa lógica. Modelos híbridos de ensino, que combinam personalização e preparação para provas, têm sido explorados como alternativas viáveis (Moran, 2007). Além disso, novas metodologias educacionais, como o ensino baseado em projetos e o aprendizado adaptativo via inteligência artificial, buscam equilibrar a individualização da aprendizagem com as exigências das avaliações externas (Bichmacher & Magalhães, 2013). Apesar desses avanços, a mudança da realidade intersubjetiva educacional depende de um movimento mais amplo de transformação cultural e estrutural.

Em conclusão, o embate entre ensino personalizado e a preparação para vestibulares ilustra a tensão entre inovação educacional e as estruturas profundamente arraigadas na sociedade. Enquanto a crença coletiva sustentar que o sucesso acadêmico depende de provas padronizadas, modelos alternativos continuarão enfrentando dificuldades para se consolidar. Como Harari sugere, realidades intersubjetivas não são imutáveis, mas sua mudança requer um amplo consenso social e a construção de novas narrativas que redefinam o significado de aprendizado e avaliação na contemporaneidade.

Referências

-

Bacchetto, J. G. (2003). Cursinhos pré-vestibulares alternativos no município de São Paulo (1991-2000): a luta pela igualdade no acesso ao ensino superior. Flacso Brasil. Disponível em: Link.

-

Bichmacher, A., & Magalhães, J. R. M. (2013). Elaboração de plano de negócios de uma empresa do setor educacional de ensino personalizado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível em: Link.

-

Francisco, A. M. (2019). A ética do algoritmo: a sociedade em rede e a emoção/razão da neurociência. Fundação UCS. Disponível em: Link.

-

Harari, Y. N. (2015). Sapiens: Uma breve história da humanidade. São Paulo: Companhia das Letras.

-

Medeiros, M. F., & Medeiros, A. M. (2018). Educação e tecnologia: explorando o universo das plataformas digitais e startups na área da educação. Congresso Nacional de Educação. Disponível em: Link.

-

Moran, J. M. (2007). A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. São Paulo: Books Google. Disponível em: Link.

-

Rodrigues, J. G. (2023). A dissolução da maioria em minorias e os riscos da hiperdemocracia. Revista da Faculdade de Direito. Disponível em: Link.

-

Santos, I. C. N. C. (2013). Tecnologias de ensino na educação de jovens e adultos. Universidade do Estado do Pará. Disponível em: Link.